二代目ふくろう博士こと、古川隆弘が綴るコラム

父・初代ふくろう博士、古川隆(のぼる)のこと その②

【出発は六畳一間の塾だった】

出版社経営に失敗した父は、今度は私塾経営に乗り出しました。教室は畑の中にあった埼玉県与野市(現さいたま市中央区)の自宅の六畳間で、開業資金はなけなしの1万円をはたいてそれに充てました。5千円で黒板を買い、土地の古老に挨拶して生徒募集のビラを配ったそうです。この私塾「和光勉強会」が、現在の「日本家庭教師センター学院」の前身です。父は教師経験がなかったといいましたが、生徒指導ではいろいろなアイデアを出して、生徒の人気も上々でした。例えば、陸上スポーツのマラソンからヒントを得て「学習点数カード」というのを作って、努力に応じて加点できるシステムにしたら、それが励みになって生徒のやる気も出てきたといいます。

その頃には、元歌手の山ロ百恵さんの出身校、日出女子学園の理科教諭という職も得て、貧乏生活からも脱出することが出来ました。塾の方も日増しに生徒が増えて、分塾するほどの盛況ぶりだったため、教師との両立は不可能になり、程なくして学校は辞めることになりました。ところが、そこへ降って湧いたように起きたのが、塾帰りの少女が誘拐されるという“恵美ちゃん”事件でした。東京の事件ではありましたが、夜になると保護者が子どもを外出させなくなり、父の塾も閑古鳥が鳴くありさまだったといいます。途方に暮れる日々の中で、ある新聞記事が目にとまりました。東京都教育庁の教育白書によると、児童十人のうち三人が塾に通い、一人が家庭教師についているという内容でした。「十人に一人のマーケットはモノになるに違いない」そう直感した父は早速、行動を開始しました。塾の授業が終わると「家庭教師センター」のチラシをあちらこちらに貼って回ったのです。夜になると犬にほえられることがわかると、夜中の三時に起きて、大宮、浦和、川口まで足をのばし、夢中で貼り続けました。しかし、全く反応はなかったといいます。家庭教師派遣に目をつけたのは間違っていないと思いながら、新規の事業を立ち上げることの難しさを思い知らされたようです。だからといって、簡単にあきらめる父ではありませんでした。次に考えたのはデモンストレーションでした。マイクロバスの横腹に大きなビラを貼ってほうぼうの駅前をゆっくり旋回するという営業戦略を思いついたのです。これが読売新聞の記者の目にとまり、首都圏版の記事になりました。題して「こちら家庭教師銀行」です。それがきっかけになってNHKテレビでも紹介され、その日のうちに百人近くから案内書の請求が舞い込みました。ところが、またしても現実の厳しさが父の前に立ちはだかったのです。申し込みはあったものの、 実際の入会者がゼロだったのです。

そこで考え出したのが、子どもの性格や家庭環境に即しての教育相談でした。一人ひとりに時間をかけて丁寧にきめ細かく対応したので、それからは続々と生徒が集まったということでした。増え続ける生徒に対して、家庭教師を確保することにも知恵を絞りました。最初は埼玉大学に頼みに行ったのですが、家庭教師派遣の事業化を発案した父の考えが理解されずに、受け入れてもらえませんでした。ここであきらめたら前には進めないと思った父は、それからは埼玉大行のバス乗り場に陣取って、学生一人ひとりに募集のビラを配って回りました。そうした努カの結果、70年代に入ると顧客数は約500人に達し、それを契機に東京への進出を図りました。資金は家を抵当に入れて、埼玉銀行(現埼玉りそな銀行)から当時のお金で500万円を借りたそうです。母はその間ずっと、事務や電話番などをして父を支え続けたといいますが、家を担保にしての銀行からの多額の借金については断固反対したそうです。元も子もなくなってしまうことを懸念したからです。しかし、それで引き下がる父ではありませんでした。母の反対を強引に押し切って、新宿百人町のマンションに事業所を構え、新たに三人の事務員も雇い入れて業務をスタートさせたのです。それからの教育産業界における父の活躍には目ざましいものがありました。それを知っていただく前に、父がなぜ「ふくろう博士」と名乗るようになったのかも書いておきたいと思います。

【ふくろう博士を名乗った理由】

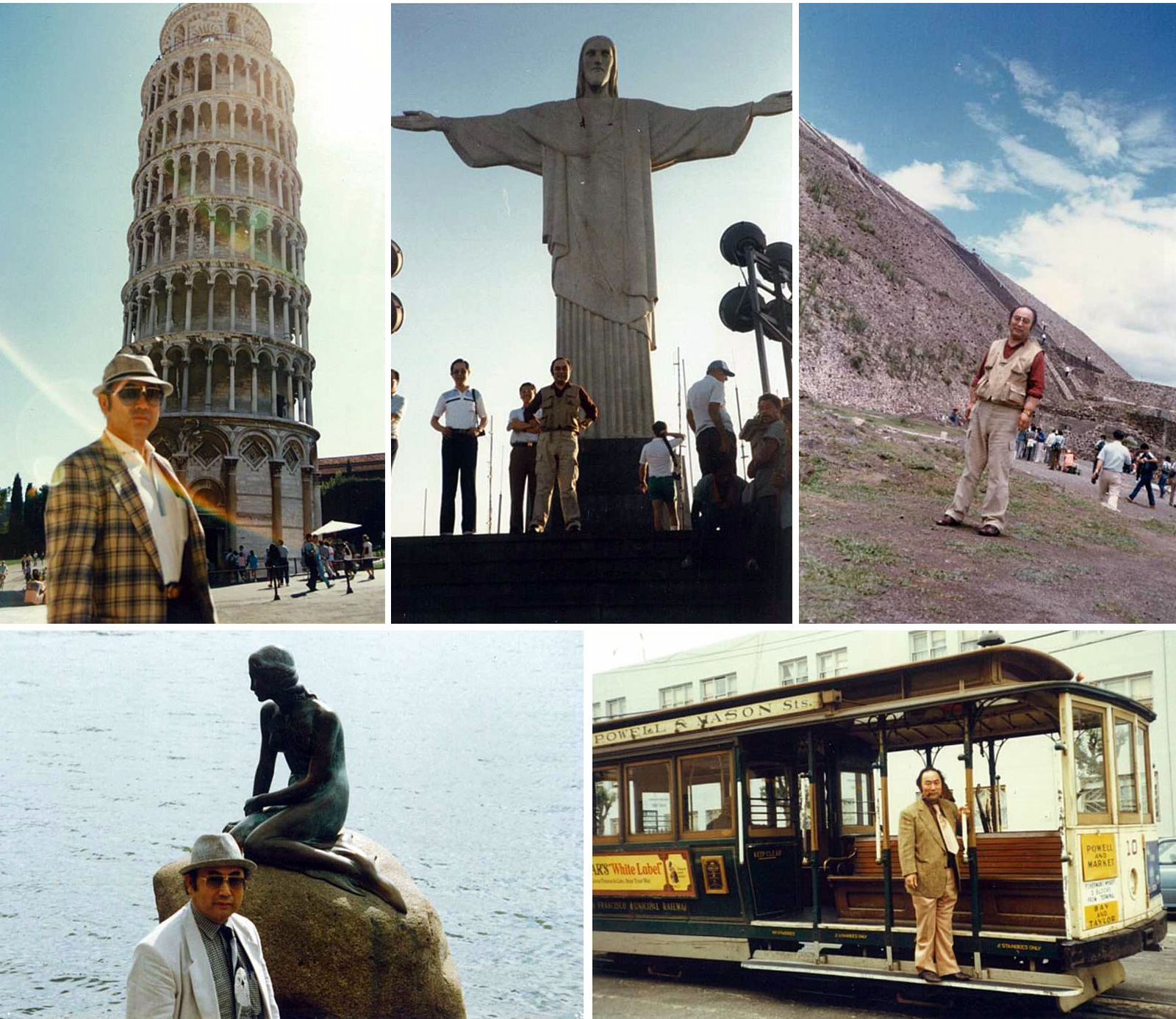

父は若い時からスマートとは言えない体つきで、体重も90キロほどあったといいます。蛙のケロヨン、象のサトちゃんなどニックネームが身近にある薬科大学の環境で、その様子を見た同級生から、ある時、「まるでフクロウだな」と言われ、ふくろうに似ていることを渋々自らも認めたといいます。そう思った途端に、フクロウという鳥に対して、興味や親近感が湧き始め、フクロウのことを徹底的に研究し始めました。フクロウは北欧では“学問の神”として愛され、アメリカでは“幸せを運ぶ鳥”として崇拝され、中国では“魔よけの鳥”“幸福の鳥”と呼ばれ、特に華僑の間ではフクロウが暗闇を見渡す視力を持っていることから“商いの神”として敬われていることなどを知りました。もちろん、夜間、野や畑に出て野ネズミやモグラ、昆虫などを捕まえて食べる益鳥であることはいうまでもありませんし、人間と同様に正面に2つの眼がある唯一の鳥で見た目も愛らしく個性的です。調べれば調べるほど、父はフクロウのことが気に入ったようで、それ以来“ふくろう博士”を名乗ることにしたそうです。“学問の神”や“英知のシンボル”になっているフクロウと、家庭教師派遣という教育に関わる仕事をしている自分に相通じるものを感じたようです。それからというもの、マスコミへの度重なる登場もあって、“ふくろう博士”の名前は年を追うごとに有名になっていきました。さらに、フクロウを研究するだけでは満足出来なくなった父は、フクロウと名がつけば、手当たり次第買い求め、それは国内にとどまらずに、海外へ行けば観光をそっちのけでその土地のフクロウを探し求めるといった具合でした。こうして集めたフクロウのコレクシヨンは2万点になり、それが自宅に収容出来なくなると、 北浦和近くに自宅も兼ねた“ふくろうの館”(別名“キヤッスル・ミネルヴァ”)を建て、そこに収容するという気の入れようでした。1976年のことでした。

父の功績

●家庭教師派遣企業として

≪家庭教師派遣システムの考案≫

父の功績として真っ先にあげられるのは、それまで大学生がアルバイトでするものと考えられ、一対一の個人契約が一般的だった家庭教師を企業化したことでしょう。プロ家庭教師を万単位で確保し、需要に応じて派遣するというシステムを考案したのです。それは受験競争の波に乗って大当たりし、生徒数は何千人にも達し、東京から、遠くは熱海、木更津、高崎方面にまで家庭教師を派遣したといいます。≪父が創案した独自のシステム―3to1教育指導システム≫

一人の生徒に対して、直接指導するプロ家庭教師、教育相談やアフターケアを担当するエデュケーショナル・ドクター(教育相談員)、総括管理・監督・指導を行う「プロ家庭教師の父」ふくろう博士の三人の“師”が連携して目標達成に向け努力すること。≪学院のプロ家庭教師について≫

学院に登録しているプロ家庭教師は、いずれも厳正な学科試験・教養及び倫理試験・面接試験にパスした先生です。登録後は「院内免許制度」によって指導力のアップを図るために、『プロ家庭教師基礎養成講座』をはじめ、難関小・中・高・大学受験指導や学力不振児指導などの講座も受講します。また、厳しい『プロ家庭教師昇格試験』を行い、家庭教師を、特s、s、特c、c、特b、b、特a、aの8段階にランク付けしています。(現在はbランク以上のみ所属)

≪教育相談員について≫

エデュケーショナル・ドクターである専門の教育相談員(校長・大学教授などの教職経験者) が、「やる気」がない、成績が上がらない、どのようにして志望校に合格するかなどについて勉強法の診断を行い、さらに保護者からの相談、悩みに対しても親身のアドバイスを行います。≪アフターケア制度≫

家庭教師の派遣だけで成績は上がるものではないので、要望通りの指導が行われているかどうか、教育相談員が生徒の学習内容・勉強法をチェックするとともに、プロ家庭教師についても徹底した指導管理を行い、学習効果を上げています。具体的には、ひと月に一度、家庭教師が指導内容を記入して保護者と学院に報告する「モニターレポート」により、保護者は家庭教師への評価や要望を学院に伝えます。それにより教育相談員は生徒の学習状況や家庭教師の指導状況をつかみ、その上で電話あるいは家庭訪問で家 庭教師に対する希望や意見を伺い、家庭教師に対して指導や指示、助言などを行っています。

≪プロ家庭教師月例研修会≫

一対一の指導を行うプロ家庭教師は、横の連係が取りにくいために、ともすれば独断専行の指導に陥りがちです。それを防ぐために、学院では家庭教師の指導力のアップ、情報収集・交換のための自己研鑽の場として、家庭教師を一同に集め、毎月「プロ家庭教師月例研修会」を開催しています。1968年年11月に第1回をスタートさせて以来50年以上におよび、2010年6月で500回を超えた実績を積み上げた研修会です。各界の著名人を講師に招いて教育に関する話を伺ったり、ベテランプロ家庭教師が指導体験や指導テクニック、生徒とのコミュニケーションの取り方などについて講演を行い、各人の悩みやケーススタディを話し合いながら、それぞれの家庭教師の指導力アップに役立てています。

●国連英検の普及・推進に尽力

英語の能力をはかる試験には、現在、「TOEIC」、「TOEFL」、「英検」、「国連英検」などがあります。この中でもっとも歴史があるのは1963年に始まった「英検」で、「国連英検」が実施されることになった1981年頃には、「英検」がすでにポピュラーな存在でした。そこに同じような検定制度を打ち出して、果たして受験者が集まるだろうかということが関係者の間で懸念されていました。そんな折に、「日本国連協会」の事務局長で学習院大学英文学名誉教授が、「アイデアマン」として巷で名を馳せていた父のことを知り、父を訪ねてみえました。父は即座に打開策を思いつきました。ビジネスマンが壁にぶち当たった際には「発想の転換」が求められるということです。相手が大きなシェアを占めている。残りのパイは少ない。そうした場合に、残されたパイだけで勝負しようというのはまったくの愚策だということです。父は次のように言いました。『英検をライバルと思わず、国連英検にとりこんでしまうのです。英検の資格を取ったら、 さらに国連英検に挑戦してみよう、とPRすればよい。英検は国連英検のための腕だめし、英検を取った人も、すべて国連英検にチャレンジするシステムにすればいい。つまり敵を味方にする“発想の転換”です。』

それから間もなく40年。「国連英検」の最高ランク特A級に合格すれば、国連職員に採用される資格も得られることから、国際社会で貢献する人材をも送り出していることになります。この功績が認められ父は、在日各国大使、国会議員、都道府県知事などの政界はじめ、文化人、財界人など日本を代表する方々230人が招待された日本国連協会主催の歓迎晩餐会に招かれ、国連のデ・クエアル事務総長(当時)と親しく握手を交わし、記念に撮影をしました。その“世界の顔”と一緒に写った写真は、教育事情の視察のため海外へ出かける時の“VIPパスポート”として宝物でした。

それから間もなく40年。「国連英検」の最高ランク特A級に合格すれば、国連職員に採用される資格も得られることから、国際社会で貢献する人材をも送り出していることになります。この功績が認められ父は、在日各国大使、国会議員、都道府県知事などの政界はじめ、文化人、財界人など日本を代表する方々230人が招待された日本国連協会主催の歓迎晩餐会に招かれ、国連のデ・クエアル事務総長(当時)と親しく握手を交わし、記念に撮影をしました。その“世界の顔”と一緒に写った写真は、教育事情の視察のため海外へ出かける時の“VIPパスポート”として宝物でした。

●ドッキング学習法

「国連英検」普及に一役買った父による「発想の転換」は、通常はライバルとみなされる塾 とプロ家庭教師との協力関係も生み出していきます。それが、父が名づけた「ドッキング学習法」と呼ばれるもので、SAPIXや日能研、四谷大塚などの進学塾や学習塾、あるいは予備校と、完全な個別指導を行う家庭教師の双方の指導を受けることで、「相乗効果」により第一志望校への合格を勝ち取る学習法です。ちなみに、通塾回数は3回が限度で、通塾6回では集中力が低下し、消化不良等が原因で合格率は40パーセント台にダウンするといいます。つまり、第一志望校への合格をより確かなものにするためには、進学塾を週3回にし、残りの2~3日は、家庭教師の徹底した指導を受けると、合格率は92パーセントにまでアップするのです。【父の名言】

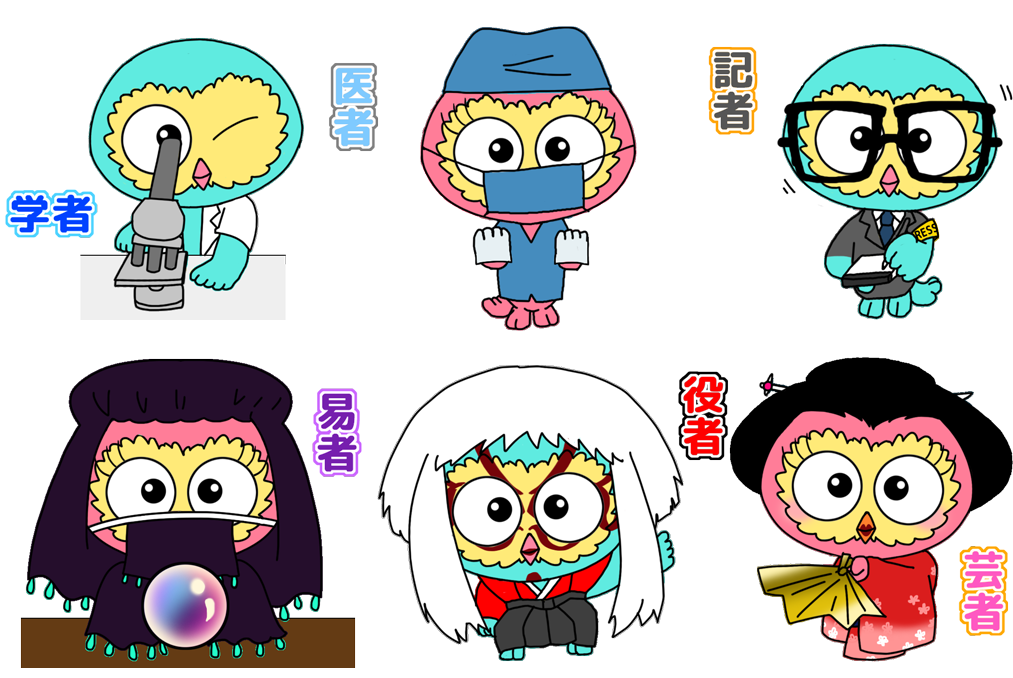

『6つの顔を持つべし!』

研修や講座の場で父は多くの家庭教師を目の前にし、プロとして『6つの顔を持つべし!』と熱弁をふるっていました。この6つの顔の意味は、専門分野を深く勉強し研究する“学者“、生徒の現状を正確に診断・治療する“医者”、熱いハートを持ち志望校の出題傾向を徹底的に調べ上げる“記者“、定期テストや入試問題を的確に予想し、それを授業に活かす“易者”、楽しい授業を演じきる“役者“、時には生徒の気持ちを盛り上げて気分良く勉強に向かわせる“芸者”です。これら複数の役割を、その時の生徒の気持ちに合わせて使い分けて、上手に演じきらなければプロと呼ぶ資格がないということです。

販売中のLINEスタンプ(ふくろう博士)より

『先ワル後ホメ』

日常の会社で、『○○君は仕事は出来るけど酒癖が悪い』と言われるのと『○○君は酒癖が悪いけど仕事は出来る』と言われる会話では、同じ内容でも後者の方が印象が良く感じます。それは、ポジティブな内容が後だったため、最後に残った記憶がプラスに働いたものと考えられます。テストで80点の英語と50点の数学が返ってきた生徒指導の場で、生徒はまず先生に褒めてもらいたい気持ちから、まず英語の答案用紙を見せたがります。でもその場合、先生が先に良い英語を褒めた後で悪い数学を注意すると、結果的に悪い印象しか生徒に残らずヤル気が湧きません。逆に、順番を変えて『数学のここが勉強不足だったけど、凄く英語が良かったから頑張れるよ!』とアドバイスすれば、同じ点数でもヤル気が湧くというのが父が考えた『先ワル後ホメ』方式です。私は、この方式を学院の経営に当てはめ、ご家庭から『ふくろうは家庭教師の質が素晴らしいけど、授業料が高い』ではなく『ふくろうは高いけど家庭教師が素晴らしい』と言っていただけるように、家庭教師の質の向上に努めたいと思っております。

【父の母への想い】

父が自身も認めているように独断専行型で、常識に捉われない生き方、考え方をする人であるのに対し、母は慎重型で周囲の人たちと協調してやっていくタイプでしたから、父よりも母の葛藤の方が大きかったのではないかと息子の私としては想像しています。父は、日本ではじめてブロ家庭教師派遣業を興し、マスコミでも「ふくろう博士」として名を成すようになりましたが、それを陰で支え続けてきたのは母であったことは、父も深く認めているところです。母ばかりでなく、母の父親、倉持秀峰大僧正が父に協力を惜しまないでくれたのも、母あってのことだったと思います。前へ前へ進もうとする父の後ろで、母はつねに周囲に目配りしながら、目立たないように父から一歩もニ歩も下がって学院の仕事もしていましたが、母はそれを自分の役割と認識して、それなりの自負心をもってやっていたように思います。2000年頃から母は体調を崩し、父が自宅で母の面倒を見ていましたが、父にしてみれば、将来的には自分の介護は母にしてもらうつもりだったでしょうから、予想外だったに違いありません。しかし、父は苦労をかけた母に対して、罪滅ぼしの思いも 込めて、淡々と母の介護をしていました。2008年、母は突然に亡くなりましたが、父の落胆ぶりを見ると、今さらのように母の存在の大きさを思い知らされずにはいられませんでした。また、父が母のことを「天使のような人だった」と語っていたことも、ある人から聞かされました。夫婦のことは私にはわかりませんが、父と母はお互い助け合い認め合っていたのだと思います。~ 世界を旅する初代ふくろう博士 ~